Interview mit VAR Pascal Müller

«Video-Schiris müssen Perfektionisten sein!»

Heiner Baumeister, Fabian Diehr und Julia Fischer im Gespräch mit Pascal Müller | Ende Mai veröffentlichte der DFB die Statistiken zu den Video-Schiedsrichter-Einsätzen der Saison 2023/24: Bei den 306 Spielen der 1. Bundesliga führten rund 1600 Checks zu 138 Interventionen des VAR, wovon 126 korrekt waren und 123 zu korrekten Entscheidungen der Unparteiischen auf dem Platz führten. Dreimal stand trotz des richtigen Eingreifens des Video-Schiris am Ende eine falsche Entscheidung. Auch kam es zwölfmal zu falschen Eingriffen des VAR, dabei blieb der Schiedsrichter in neun Fällen jedoch bei seiner richtigen Entscheidung. Bei weiteren acht Fällen blieb eine Intervention aus, obwohl diese indiziert gewesen wäre. Wir sprachen mit VAR Pascal Müller über die Sicht auf die Zahlen und vor allem über die Herausforderungen der Arbeit im «Kölner Keller».

Pascal, die aktuellen Statistiken des DFB belegen, dass durch den Einsatz von Video-Schiedsrichtern eine Fehlerreduzierung bei Fehleinschätzungen des Unparteiischen auf dem Platz von 89,6 Prozent erreicht wurde. In der Berichterstattung geht’s aber meist nur um die 7,5 Prozent der Fälle, in denen eine VAR-Intervention zu Fehlern führte oder ein Eingreifen nicht stattfand, obwohl es angezeigt gewesen wäre …

Ja, so ist das leider. Es wird pro Saison auf rund zehn Szenen herumgeritten, bei denen wir falschlagen. Und dann heißt es, «der VAR schläft wohl». Gleichzeitig werden aber die vielen richtigen Interventionen als Selbstverständlichkeit hingenommen.

Das klingt aber wenig überrascht, oder? Es entstehen mit der Position des VAR ja auch neue kuriose Szenen, die diskutiert werden müssen – wie beispielsweise im September vergangenen Jahres beim Spiel Dortmund gegen Heidenheim, wenn ein bereits ausgewechselter Spieler die Rote Karte bekommen hätte oder im April 2018 bei der Partie zwischen Mainz und Freiburg, als die Spieler schon in der Kabine waren, als auf Elfmeter entschieden wurde …

Das stimmt. Es entstehen viele Fragen zwischen Fußballromantik und Innovation. Und die Romantiker schreien natürlich dann auf, wenn wir Angriffsflächen bieten. Wenn wir als Video-Schiris, die das Spiel nachweislich gerechter machen, Fehler produzieren, ist das natürlich ein gefundenes Fressen.

Die durchschnittliche Dauer des Videochecks liegt bei 85 Sekunden. Und man ertappt sich dann ja auch selbst dabei, wenn man sich fragt, warum eine Überprüfung so lange dauert. Früher hat der Schiedsrichter entschieden und das Spiel ging weiter …

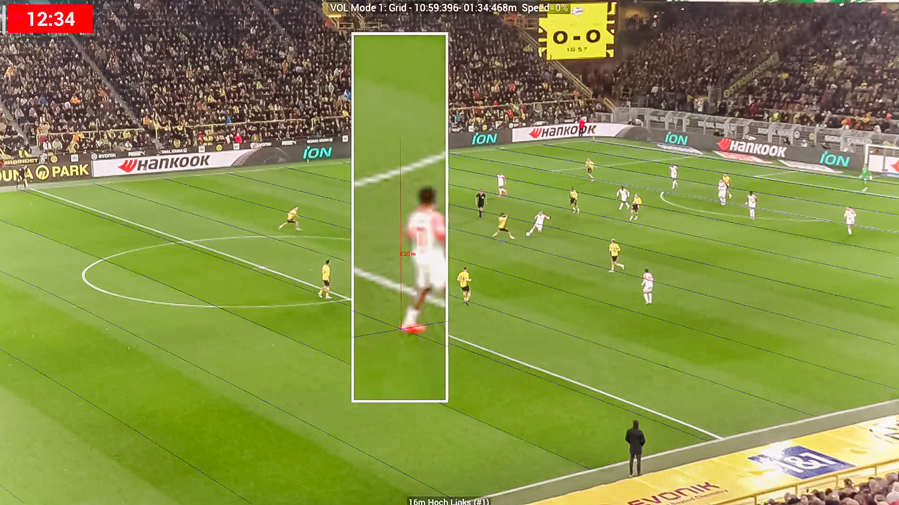

Bei unseren Interventionen sieht man meist nicht, was alles dahintersteckt. Vergangenes Wochenende gab’s eine Situation, da haben wir eine Elfmeter-Entscheidung bewertet und dann natürlich auch die vorausgegangene Angriffsphase, um zu sehen, ob hier ein Foul oder Ähnliches stattfand. In diesem speziellen Fall ging’s um Abseits, und hier haben wir Frame für Frame geprüft, wann genau der Ball den Fuß des Spielers verlassen hat. Wir haben dann mit kalibrierten Linien festgestellt, dass es kein Abseits war. Dann habe ich dem Schiedsrichter die Graphik mit den besten Aufnahmen unserer Kameras gezeigt und auch unsere Empfehlung ausgesprochen, keine persönliche Strafe für den foulenden Spieler zu verhängen, da der Vorfall erst nach dem Torschuss stattfand … Nach rund einer Minute war das alles klar. Das ist hocheffiziente Arbeit, die aber niemand sieht. Ohne unsere Eingriffe würde es nach den Spielen aber oft einen großen Aufschrei geben, weil man in der genauen Analyse der Kamerabilder bei engen Situationen dann die ein oder andere Fehlentscheidung entdecken würde. Doch dann wäre es zu spät.

Wenn man den Aufbau für die VAR sieht und auch die Kommunikation untereinander hört, hat das fast schon etwas von einer Kommandozentrale.

Das stimmt – der Leiter des «Video-Assist-Centers» beim DFB, Dr. Jochen Drees, holte vor vier Jahren zwei Piloten zu uns, die uns die Kommunikationsmodelle von Piloten im Cockpit und beim Austausch mit der Flugsicherung erklärten und uns auch coachen. Denn wie bei uns auch geht es darum, gerade in kritischen Situationen mit kurzen, prägnanten und eindeutigen Anweisungen schnell zum Ziel zu kommen. Und sowohl der Pilot als auch der VAR kommunizieren ja vielschichtig – mit einem Team vor Ort, mit einem Team per Funk und immer hinterfragend, was die eigene Aussage beim Kommunikationspartner auslöst. Es gilt also, präzise zu kommunizieren, um den Flieger sicher zu landen bzw. die Spielleitung möglichst fehlerfrei zu halten. Auf dieser Grundlage haben wir unsere Ansprache an die Schiedsrichter auf dem Platz verändert. Die erste Idee war, dass wir uns mit «Köln» melden. Um aber sicherzustellen, dass keine Missverständnisse in Bezug auf den 1. FC Köln entstehen, sagen wir nun «Deutz», da wir in diesem Kölner Stadtteil sitzen. Das sind Kleinigkeiten, die in Summe aber zu einer klaren Kommunikation führen.

Bereits die Mitschnitte eurer Entscheidungsphasen treiben einem den Schweiß auf die Stirn. Kann man sich daran gewöhnen?

Wir haben bei den Bundesliga-Topspielen Zugriff auf 36 Kameras. Da kann es in der Tat bei Checks schon ziemlich turbulent werden. Umso wichtiger ist es, als Team zu funktionieren, damit nicht alle durcheinanderreden. Und klar, wenn alle auf dich warten, wächst der Druck. Ich hatte 48 Spiele in dieser Saison, in der vergangenen Spielzeit waren es 51, da stellt sich eine gewisse Routine und Ruhe ein. Wenn ich aber interveniere, springt mein Puls trotzdem auf 150 hoch.

Wie werden die Kamerabilder zur Prüfung zwischen dir und deinen Assistenten aufgeteilt?

Vor dem Spiel entscheide ich mit dem Techniker, welche, neben der Führungseinstellung, meine vier Standardkameras werden. Ich will das ganze Spielfeld immer von allen Winkeln abgedeckt haben. Zudem habe ich zwei Operatoren zum Check der anderen Bilder. Zum Vergleich: Bei den übertragenden Fernsehsendern sind es acht Personen, die auf die Kamerabilder schauen. Das heißt, die haben mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit schneller den passenden Blickwinkel zur Bewertung einer Szene gefunden. Das ist zwar nicht immer so, trotzdem ist es deswegen die Aufgabe des Spotters, also des zweiten Operators, neben 12 Kameras auch das Programm – natürlich ohne Ton – im Blick zu haben. Der Haupt-Operator kümmert sich um die restlichen 24 Kameraeinstellungen.

Eine Schwierigkeit – neben dem Blickwinkel – ist natürlich auch, dass das statische Bild oder die Zeitlupen die Dinge anders zeigen, als wenn man die Abläufe mit der «echten» Dynamik sieht.

Man darf als Video-Schiedsrichter nicht den Fehler machen, nur Standbilder zu beurteilen, sondern man muss den Gesamtablauf betrachten. Deswegen gibt’s bei «Serious Foul Play» – bei grobem Foulspiel – auch die klare Anweisung, in die Totale zu wechseln, also in den Handlungsraum bei hundertprozentiger Geschwindigkeit.

Die ursprüngliche Sorge bei der VAR-Einführung war, dass die Stammtischgespräche aufhören. Dass alles objektiviert und clean wird, sodass sich nicht mehr über Spielszenen diskutieren lässt. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil passiert …

Wir arbeiten mit einer Skala von eins bis vier. Von klar kein Foul bis eindeutiges Foul. Bei eins und vier greifen wir ein, falls der Schiedsrichter pfeift bzw. nicht pfeift. Jetzt gibt es aber Szenen, die an der Grenze zu «eindeutig» liegen … Und dann stellt sich jeder Video-Schiri die Frage, ob er intervenieren soll, oder ob er – so wie es auch das Protokoll vorsieht – nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern eingreift. Wir sind 40 Personen, die als VAR eingesetzt werden, und kommen schon auf eine ziemlich einheitliche Linie. Aber es bleibt menschlicher Interpretationsspielraum.

Jeder Schiedsrichter hat seine spezielle Linie, ein Spiel zu leiten, lässt mehr oder auch weniger zu. Wieso soll es bei Video-Schiedsrichtern anders sein?

Man kann hier schon differenzieren: Die Schiedsrichter auf dem Platz haben andere Voraussetzungen, sie stehen und laufen anders, haben andere Blicke auf die Szene, entscheiden in Echtzeit. Ich bin Perfektionist und der Meinung, dass wir Video-Schiris mit demselben Bildmaterial eigentlich auch immer zum selben Ergebnis kommen sollten – egal welcher Schiedsrichter gerade auf dem Platz steht oder welchen medialen Aufschrei eine Korrektur zur Folge hätte.

Das Verhältnis zwischen Schiedsrichter und VAR könnte ja durchaus auch heikel sein …

Als Schiri war man es früher gewohnt, seine Meinung und Entscheidung allen anderen als richtig zu verkaufen. Und dann kam die Kehrtwende, dass man als Schiedsrichter nun zugeben muss, dass man einen Fehler gemacht hat – oder zumindest etwas übersehen hat. Für viele war es anfangs eine große Herausforderung, sich über die Schulter schauen zu lassen. Aber mittlerweile freuen sich die meisten darüber, im Hintergrund Unterstützung zu haben. Mein Ziel als Schiedsrichter war immer, meine Arbeit so gut zu machen, dass keiner nach dem Spiel über den Unparteiischen redet. Und als Video-Schiedsrichter kann ich meinen Teil dazu beitragen.

Hast du nach dem Spiel Kontakt mit dem Schiedsrichter?

Man telefoniert dann meist miteinander, gibt sich gegenseitig Feedback und bespricht eventuell einzelne Szenen.

Muss ein VAR immer auch ausgebildeter Schiedsrichter sein?

Das ist für den Austausch wichtig! Aber nur weil man ein guter Schiri ist, ist man nicht automatisch ein guter VAR – und andersherum. Deswegen hat man dann auch den Weg für die Spezialisten geöffnet. Als ich vor etwa 5 Jahren begonnen habe, durfte man nur in der Liga Video-Schiedsrichter sein, in der man selbst gepfiffen hat. Die Regel wird heute aber lockerer gehandhabt, was auch mir zugutekommt.

Wenn wir den Gedanken jetzt mal weiterspinnen, dann könnte auch irgendwann KI anhand klarer Kriterien die Situationen bewerten und die Aufgabe des VAR übernehmen?

Klar, zurzeit sehe ich uns davon aber noch weit weg. Es spielt auch immer das Thema Balance eine Rolle. Wenn ich auf einer Seite eingreife, muss ich das auf der anderen bei einer vergleichbaren Szene auch. Doch wo ist die Schwelle zu «vergleichbar»? Und kann eine KI entsprechend differenzieren? Das Erste, was sich automatisieren ließe, ist die Aufgabe, Abseitssituationen zu beurteilen. Bei der EM werden wir beispielsweise die halbautomatische Abseitserkennung haben, so wie in der Champions League. Dort gibt es bereits diese Technologie, bei der wir mit Hilfe von Kameras, eines Chips im Ball und 29 Körperpunkten pro Spieler, die 50-mal pro Sekunde ermittelt werden, millimetergenau sehen können, ob es Abseits war oder nicht.

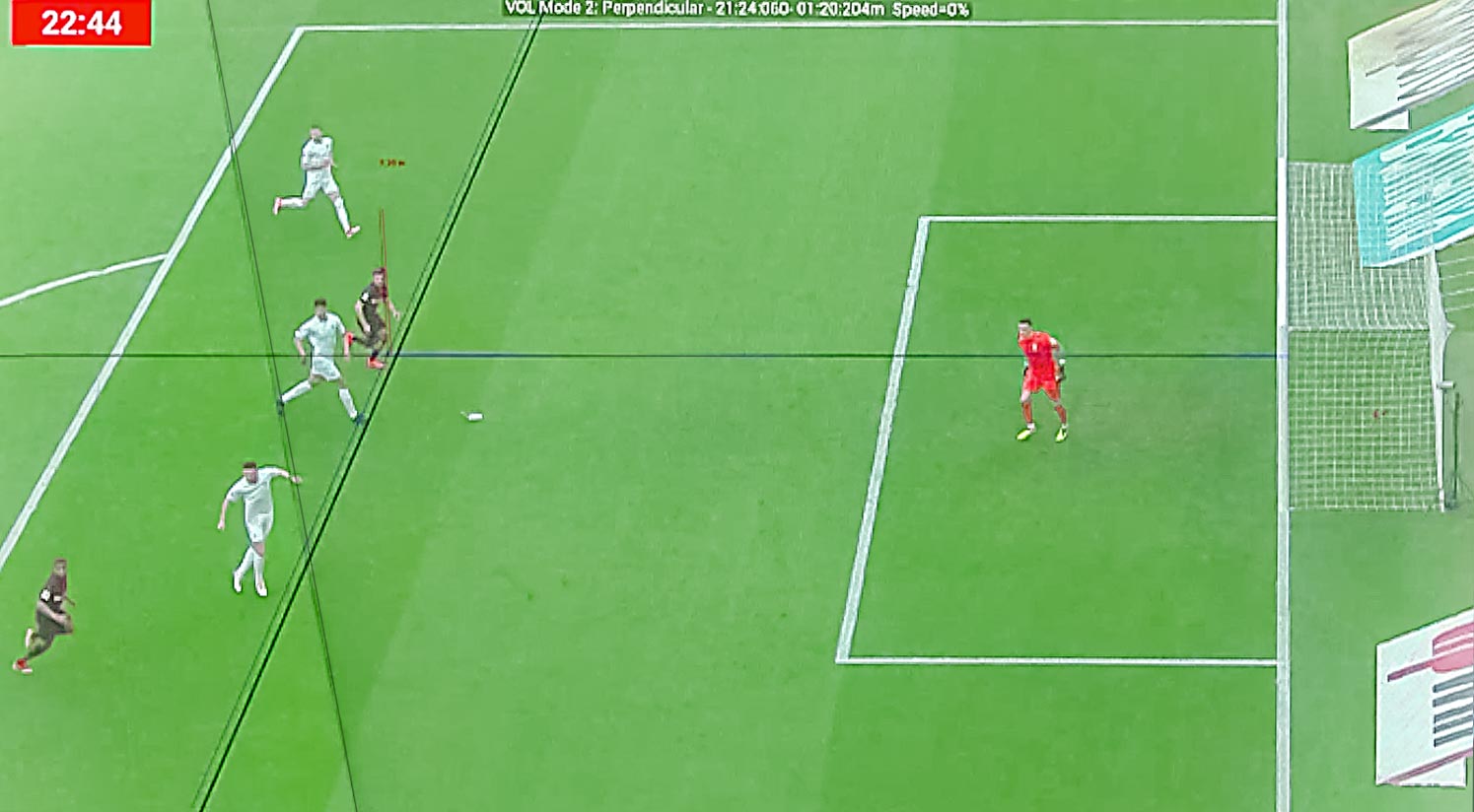

Die Assistenten sind deswegen ja auch angehalten, im Zweifelsfall die Fahne unten zu lassen …

Wenn’s eng ist, sollen sie eine «verzögerte» Fahne anzeigen, also lieber einen Spielzug laufen und danach prüfen lassen, als falschzuliegen und versehentlich ein Tor verhindert zu haben.

Welches sind eure technischen Herausforderungen?

Wir arbeiten mit kalibrierten, computergenerierten Linien, die im Übertragungsbild eingeblendet werden. Der Betrachtungswinkel, die Linsenverzerrung oder die Feldkrümmung müssen vor dem Spiel geprüft werden. Sonst lässt sich eine Situation auch für uns nicht auflösen. Und wenn’s nicht nur um eine Hilfslinie zu einem Fuß am Boden geht, sondern um die Position einer Schulter oder des Kopfs, wird’s tricky: Da müssen wir in der Perspektive Lotlinien zum Spielfeld ziehen und auch die Dreidimensionalität des Spielers verstehen und beachten. Und natürlich müssen die Kameras für uns framegenau synchronisiert sein, damit die Spielszenen übereinstimmen. Das gehört alles zur technischen Vorbereitung.

Lagst du mit deiner Einschätzung auch schon mal eindeutig falsch?

Ja, diese Saison beim Spiel Frankfurt gegen Heidenheim gab es eine Situation, wo ich aufgrund einer fehlenden Kameraeinstellung eine Entscheidung zu schnell getroffen habe. Ich habe den Tatort zwar nach außen verlagert, aber ein Handspiel bestätigt, das keines war. Da bin ich fast in meinem Stuhl gestorben. Zum Glück kam es in der Folge zu keiner spielverändernden Situation. Das war aber eine Erfahrung, aus der ich gelernt habe, dass ich nichts mehr durchwinke, ohne dass alle Einstellungen gesichtet wurden. Da war ich einfach zu ungeduldig. Dieser Vorfall hat mich drei schlaflose Nächte

gekostet, denn eigentlich erwarte ich von uns Video-Schiedsrichtern eine Null-Fehler-Toleranz – nach uns gibt’s kein Fangnetz mehr. Und klar ist auch: Wenn ein Strafstoß etc. noch nicht ausgeführt ist und eine neue Kameraeinstellung andere Infos bringt, muss man als VAR seine Einschätzung auch revidieren.

Du bist auch international im Einsatz. Sind das besondere Momente?

Klar, so ein Einsatz ist aber immer auch eine Dreitagesreise. Für die meisten Spiele sind wir VAR am jeweiligen Spielort. Das heißt auch, dass wir das Schiedsrichtergespann spätestens bei Ankunft am Flughafen oder im Hotel treffen. Manchmal schaffen wir’s auch zu einer gemeinsamen Stadtführung. Wir arbeiten dann in einem Video Operating Room oder in einem speziell ausgerüsteten Van direkt am Stadion – und bekommen daher auch live die Fans mit. In Portugal hatten wir auch schon eine Polizeieskorte zum Stadion und ich sage euch: Die fahren kreuz und quer und die Motorrad-Polizisten sind dann auch nicht zimperlich und haben dem einen oder anderen kräftig aufs Dach gehauen, wenn sie keinen Platz gemacht haben …

Ist die Belastung bei internationalen Spielen größer?

Ja, allein schon, weil die Kommunikation in Englisch abläuft – das Team ist international. Außerdem entscheide ich mich immer für eine frühe Heimreise. Nach der abschließenden Besprechung mit den Schiedsrichter-Beobachtern und dem gemeinsamen Abendessen ist die Nacht kurz, wenn der Flieger um 6 Uhr morgens zurückgeht.

Kannst du ein Fußballspiel überhaupt noch normal anschauen?

Nein (lacht). Ich habe immer diese VAR-Brille auf. Ich sitze dann vor den Bildschirmen und würde dem Regisseur gerne sagen, welche Kamera er einspielen soll … Außerdem fragen mich die Kollegen natürlich auch, wie ich bestimmte Szenen einschätze – was ich aber nicht immer kann, weil mir die richtigen Bilder fehlen. Also zurücklehnen und entspannt Fußball schauen gelingt mir nicht mehr. Und über Spiele diskutieren erst recht nicht. Aber so ist das als VAR, die Emotionen wandern von Fan-Sein zu Regelkunde und Prozessdenken – was nicht minder interessant ist! |