Von Christian Kern

Umstrittene Gesten und Symbole

Wenn Politik und Fußball sich vermischen

| Es ist der 13. Oktober 2019, als über den Sportplatz des TSV Sonderriet die große Weltpolitik hereinbricht. Die Sonne scheint, ein leichter Wind zieht durch das 400-Einwohner-Dorf, das am Nachmittag ein Spitzenspiel erwartet. SV Eintracht Nassig/Sonderriet II gegen Türkgücü Wertheim. Zweiter gegen Dritter der Kreisklasse A Tauberbischofsheim. Die Partie wird zum Krimi. Mehrere Spieler sehen Gelb-Rot, zwei Tore fallen in der Nachspielzeit. Am Ende trennen sich die Mannschaften 3:3.

Danach dringen Bilder ins Internet. Bilder, die für Aufregung sorgen. Sie zeigen Wertheim-Spieler, die rot-weiße T-Shirts im Stil der türkischen Flagge tragen. Die Männer halten ihre Hand an die Schläfe. Es ist eine Botschaft. Über dem Foto prangt eine Widmung: «Tsk’ya selam olsun – Grüße an das türkische Militär.» Das rollt zur gleichen Zeit durch den Norden Syriens, kämpft in einem komplizierten Krieg, Tausende Kilometer von Deutschland entfernt. Doch jetzt ist der Konflikt hier – auf dem Fußballplatz in Sonderriet.

Der SV Nassig beschwert sich, der Vorfall landet in der Presse, der Badische Fußballverband schreibt eilig eine Mail an seine Schiedsrichter. Alles wirkt ein bisschen so, als habe der Fußball gerade seine Unschuld verloren. Als sei man selbst in der Kreisklasse A nicht mehr vor den Konfliktherden dieser Welt sicher.

Und genau so soll es eigentlich nicht sein. Seit Jahren bemühen sich die großen Fußballverbände, politische Spannungen von den Fußballplätzen fernzuhalten. Die FIFA schloss 2022 die russische Mannschaft von der WM aus, nachdem das Land einen Angriffskrieg gegen die Ukraine initiiert hatte. Die UEFA lässt Nationalteams aus Konfliktregionen – wie beispielsweise Aserbaidschan und Armenien – nicht gegeneinander antreten. Fußball soll nicht zum Nebenkriegsschauplatz werden. Er soll das bleiben, was er schon immer war: eine Oase der Fairness, in der alle gleich sind und gleichbehandelt werden.

Aber es braucht nicht viel, um dieses Konstrukt ins Wanken zu bringen. Im Juni reichen zwei Finger des türkischen Profis Merih Demiral. Der 26-Jährige streckt beim EM-Spiel gegen Österreich den kleinen Finger und den Zeigefinger nach oben. Dazu legt er Mittel- und Ringfinger auf seinen Daumen. In seiner Heimat Türkei das Erkennungssymbol für die rechtsextreme Bewegung «Graue Wölfe».

Uneinheitliche Sanktionen

Der Jubel wird zum Eklat. Das Internet empört sich. Die UEFA reagiert, sperrt den Türken für zwei Spiele. Demiral habe «die grundlegenden Regeln des guten Benehmens verletzt, Sportereignisse für Kundgebungen nicht-sportlicher Art genutzt und den Fußballsport in Verruf gebracht», teilt der Verband mit. Es sind Worte, die so klingen, als habe sie jemand mit großem Bedacht aneinandergereiht. So vorsichtig, als würde er gerade ein Kartenhaus bauen. Die UEFA wusste, wie heikel die Sache war. Der Grat zwischen Jubel und Provokation, zwischen Meinungsfreiheit und Zensur ist schmal. Hier wanken selbst die ganz Großen. Kontroverse Gesten bestrafen die Verbände in Europa bisher höchst uneinheitlich.

2018 kostete Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka eine Handbewegung 8600 Euro. Die Schweizer Nationalspieler hatten bei einem 2:1-Sieg gegen Serbien mit ihren Händen den «albanischen Adler» geformt. Das Verhältnis zwischen Serbien und Albanien ist seit Jahren angespannt. Die FIFA wertete das als unsportliche Geste.

Sechs Jahre davor: ähnlicher Fall, anderer Verband, anderes Urteil. Der Kroate Mario Mandzukic zelebrierte in der Bundesliga einen Treffer, indem er seine Hand zuerst an die Schläfe führte und sie dann in die Höhe streckte. Die Pose wurde als nationalistischer Gruß gedeutet. Ein paar Tage zuvor hatte der Internationale Gerichtshof zwei kroatische Militär-Generäle freigesprochen. Mandzukic beteuerte, er habe «mit Politik nichts am Hut.» Der DFB beließ es bei einer Ermahnung.

Die Fälle werfen Fragen auf. Wie soll man mit politischer Symbolik im Fußball umgehen? Was ist erlaubt, was verboten? Was ist die gerechte Strafe für Fehlverhalten? Und wie verhindert man, dass Gesten und Symbole des großen Fußballs plötzlich auch im Amateurbereich auftauchen?

Schiedsrichter in schwieriger Situation

Die Suche nach Antworten führt ins Café Charisma nach Blaubeuren. Hier sitzt ein Mann, der die Regeln des Fußballs so genau kennt wie kaum jemand in der Region Donau/Iller. Er heißt Roland Groner, leitet die Schiedsrichtergruppe Blautal-Lonetal und pfeift seit fast vier Jahrzehnten. Groner kann problemlos zur Handspiel-Regelung referieren, zur Auslegung des Vorteils, zum richtigen Auftreten der Unparteiischen.

Aber umstrittene Gesten, Flaggen und Symbole? Da wirkt selbst er ratlos. «Ich habe so was in meiner 38-jährigen Laufbahn noch nie erlebt.» Weder auf dem Platz noch als Thema bei einer seiner zahllosen Schulungen. Das heißt nicht, dass es noch nie vorgekommen ist. Doch Schiedsrichter wie Groner haben zwei Probleme. Sie müssen die Gesten erst erkennen und sie dann auch noch richtig einordnen.

Beim Mittelfinger geht das vielleicht noch, meint Groner. Mittelfinger bedeutet Beleidigung, bedeutet Rote Karte und Sperre. Der Mittelfinger ist einfach. Alles andere nicht. Top-Schiedsrichter Paulo Soares zeigte beispielsweise keine Reaktion, als Merih Demiral im Achtelfinale der Europameisterschaft den Wolfsgruß zeigte. Und der hatte noch ein Videoschiedsrichter-Team im Hintergrund. Die Unparteiischen auf den Amateurplätzen sind meistens allein. Sie sehen nicht das gesamte Spiel, sie sehen nur einen Ausschnitt. Was außerhalb davon passiert, bleibt für immer im Unklaren. «Alles, was ich nicht gesehen oder gehört habe, kann ich nicht bestrafen», sagt Groner.

Eine Pfeife gegen Antisemitismus

Dieser Bereich ist eine Art rechtsfreier Raum. Manche Dinge, die hier passieren, landen irgendwann bei Benjamin Steinitz. Steinitz ist Geschäftsführer des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS). Im Oktober 2023 saß er mit vier Mitstreitern auf einer Bühne und stellte eine digitale Trillerpfeife vor.

Sie lässt sich auf den Webseiten von Vereinen und Verbänden einbauen. Die Pfeife dient als Meldebutton. Wer einen antisemitischen Vorfall erlebt oder beobachtet, kann sie anklicken und ein Formular ausfüllen. Die Meldung wird direkt zu RIAS weitergeleitet. «Anpfiff für neue Meldestrukturen» lautet das Motto der Kampagne.

Und Steinitz kennt die Zahlen, die diesen Anpfiff nötig machen. Er zitiert eine Studie, die 2021 unter den Mitgliedern des jüdischen Makkabi-Verbands durchgeführt wurde. 68 Prozent der befragten Fußballer gaben an, schon mindestens einmal von einem antisemitischen Vorfall betroffen gewesen zu sein. «Grundsätzlich sehen wir im Fußball-Kontext eine spezifische Ausprägung dessen, was wir auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen wahr nehmen», sagt Steinitz. «Antisemitische Beleidigungen werden genutzt, um Gegner zu diskreditieren.»

Schulen und sensibilisieren

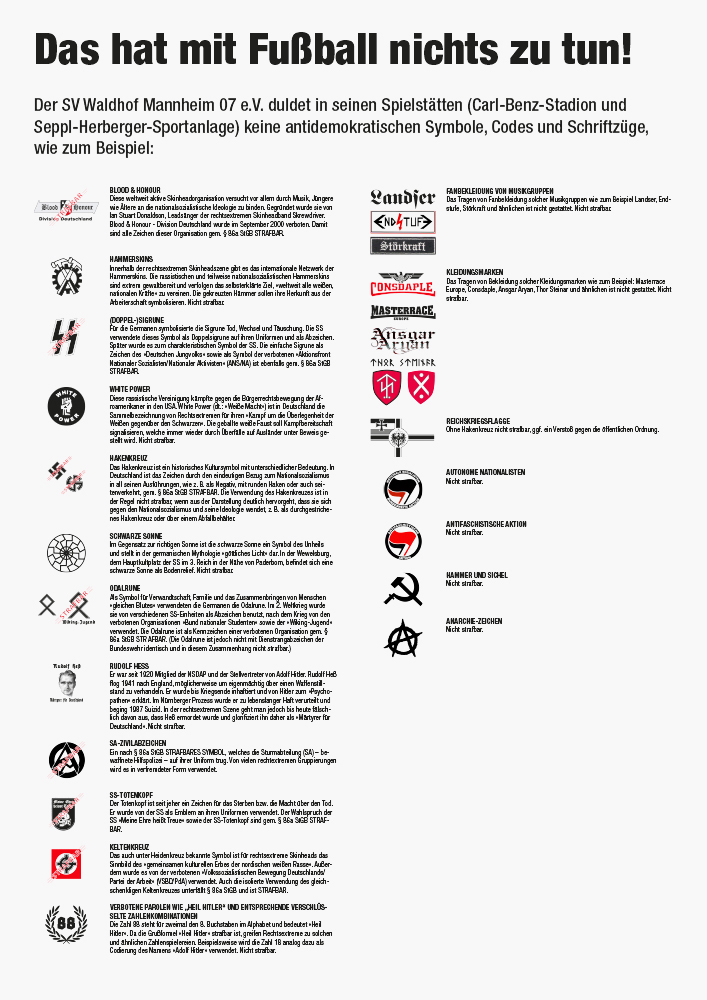

Nicht immer bestehen diese Beleidigungen aus Worten. Manchmal zeigen sie sich in Gesten wie dem Hitlergruß. Oder in Symbolen rund um den Nahostkonflikt. Das Bundeskriminalamt hat zur Sensibilisierung eigens eine Auflistung von Flaggen und Abzeichen des Hamas- und Hisbollah-Umfelds erstellt und diese hinsichtlich ihrer Strafbarkeit oder ihrer Einstufung als Zeichen der Religionszugehörigkeit bewertet. Es wird in dem Dokument jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die zuständige Polizeibehörde eine mögliche Strafbarkeit im Einzelfall und im Gesamtkontext prüfen muss. Bleibt die Frage, was ein Dorfclub neben dem Spiel- und Trainingsbetrieb noch alles leisten und worauf ein Unparteiischer noch alles achten muss …

Steinitz hat im Fußball-Kontext jedenfalls schon viele Geschichten gehört. Die meisten blieben ungestraft. «Es gibt Studien, die zeigen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass solche Fälle von den Schiedsrichtern ordentlich protokolliert werden», sagt er. «Da braucht es also Fortbildungen und im zweiten Schritt müssen die Fälle dann von den Sportgerichten entsprechend behandelt werden.» Rechtliche Grundlagen gibt es. Der DFB verbietet in Regel 4 seiner Durchführungsbestimmungen jegliche «politischen, religiösen oder persönlichen» Botschaften auf der Spieler-Ausrüstung. Zudem werden Schiedsrichter dazu aufgefordert, Akteure zu bestrafen, die «provozierende, höhnische oder aufhetzende» Handlungen vornehmen.

Hier, in dem 164 Seiten langen Papier, klingt alles schön eindeutig. Aber die Realität passt eben nicht auf 164 Seiten. Der Militärgruß von Türkgücü Wertheim hatte keine Konsequenzen. Der Schiedsrichter trug nichts in den Spielbericht ein. Der bfv forderte die Unparteiischen daraufhin auf, solche Gesten künftig zu protokollieren. Seitdem wurde kein Vorfall mehr gemeldet. Knapp zwei Jahre später trafen sich der SV Eintracht Nassig/Sonderriet II und Türkgücü Wertheim im Kreispokal wieder. Das Spiel endete ohne besondere Vorkommnisse. | Christian Kern, Ulm

Anlaufstellen und Ansprechpersonen für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle