Betrachtung des biologischen Alters im Jugendfußball

Pilotprojekt «Playing-Down»

Dr. Julia Fischer | Lionel Messi, achtmaliger Weltfußballer, stand einst vor einer gewaltigen Herausforderung: Seine kleine Statur machte es ihm als Kind schwer, sich gegen körperlich überlegene Gegner zu behaupten. Ein weiteres Phänomen offenbart sich auch beim Blick auf den deutschen EM-Kader 2024: Von den 26 Spielern sind lediglich drei im letzten Quartal des Jahres geboren. Dieses Phänomen ist im Jugendfußball als relativer Alterseffekt bekannt und betrifft zahlreiche Nachwuchsspieler weltweit.

Wegen Unterschieden im relativen Alter und in der biologischen Reife können sich für Nachwuchsspieler Nachteile in der individuellen Förderung ergeben. Was bei Messi gut ging, klappt auf den Amateursportplätzen Baden-Württembergs viel zu selten. Längst ist der Diskurs um diese Ungerechtigkeit auch in den Medien angekommen: «Der Spiegel» etwa titelt «Warum der DFB Herbstkinder diskriminiert» und die «Frankfurter Rundschau» kommentiert mit einem Augenzwinkern «Wenn Zwerge nicht zu Riesen werden». Um diese Unterschiede bestmöglich zu berücksichtigen, reagiert der DFB gemeinsam mit der Universität Tübingen für die Saison 2024/25 mit dem Pilotprojekt «Playing-Down». Auch die drei baden-württembergischen Landesverbände sind am Vorhaben beteiligt, das sich zunächst auf Spieler der männlichen C- und B-Jugend fokussiert.

Sieben Jahre Unterschied

Mit «Playing-Down» soll künftig biologisch jüngeren Spielern eine individuelle Förderung ermöglicht werden, die ihrer körperlichen Entwicklung entspricht. Kurz gesagt: Wer körperlich deutlich im Nachteil ist, darf per Sonderspielrecht in einer jüngeren Altersklasse antreten. Darunter fallen oft jene Spieler, die spät im Jahr geboren sind. Häufig werden diese Kinder etwa für Auswahlteams übergangen, da sie bis zu einem knappen Jahr jünger sein können als jene, die zu Jahresbeginn geboren und dementsprechend körperlich überlegen sind. Die Folge für die jüngeren Kinder: weniger Spielzeit, seltenere Erfolgserlebnisse und ein frühzeitiger Ausstieg aus dem Fußball.

«Wir wissen schon lange, dass das biologische und das sportliche Alter nicht unbedingt mit dem kalendarischen Alter übereinstimmen muss», berichtet Daniel Stredak, Co-Trainer der DFB-U 20-Junioren, der auch die F-Jugend seines Sohnes trainiert und im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Heidenheim aktiv war. «Bei den beiden Altersbetrachtungen gibt es bis zu sieben Jahre Unterschied. Wenn ein 18-Jähriger gegen einen 11-Jährigen spielt, kann das überfordernd sein. Werden 100 Zweikämpfe gespielt und das jüngere Kind gewinnt nur einen, dann bedeutet das Frustration. Wenn es aber ein Drittel gewinnen kann, ergibt sich dadurch eine sportliche Verbesserung», so Stredak.

Per Vermessung zum Sonderspielrecht

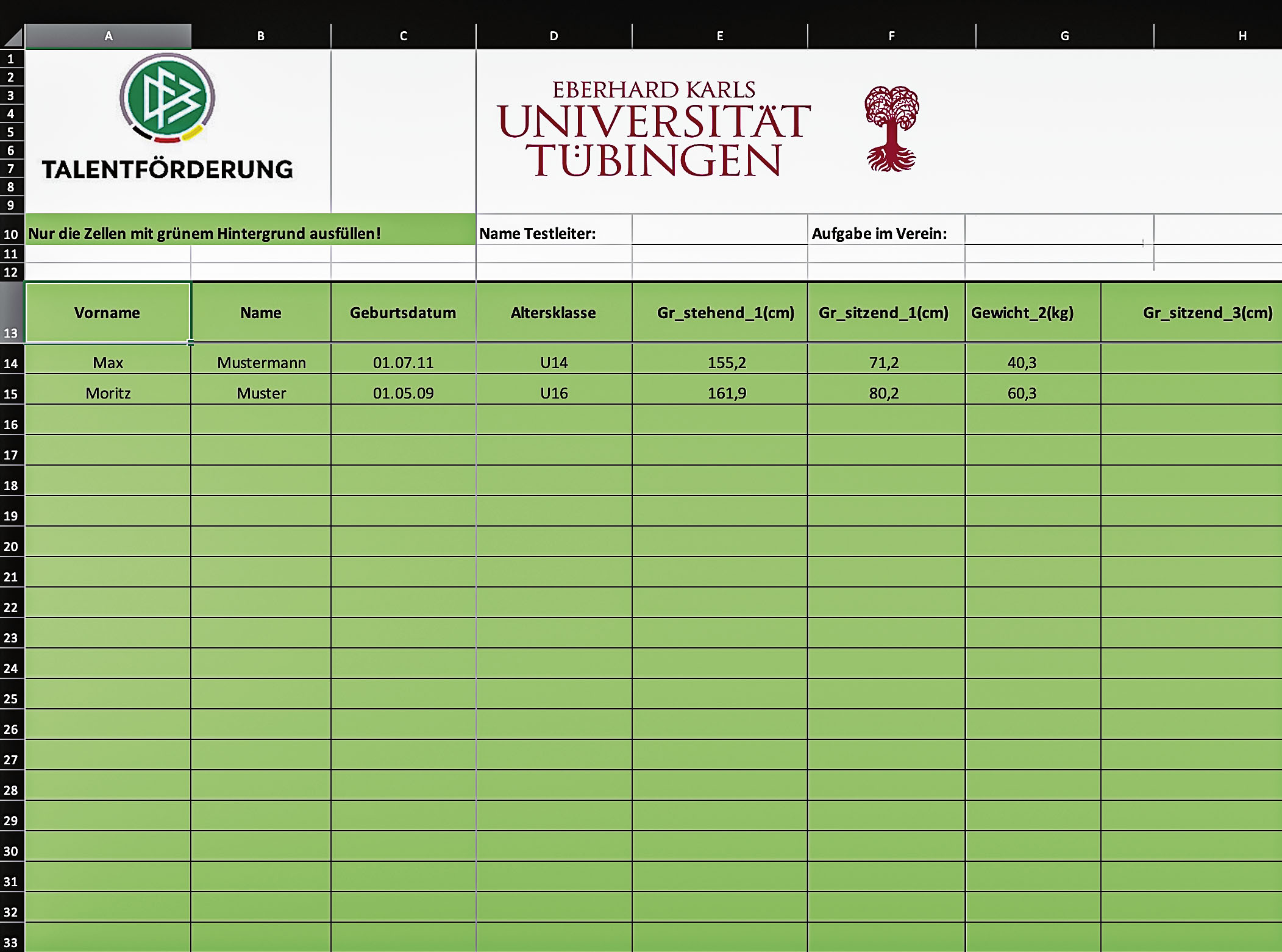

Ein Samstagmittag im Januar in der Geschäftsstelle des wfv: 23 Nachwuchskicker haben sich für «Playing-Down» angemeldet und warten nun mit ihren Eltern darauf, dass das große Messen beginnt. Zum Einsatz kommen zwei Stadiometer für die Körpergröße – für die Vermessung im Stehen und im Sitzen – sowie eine Waage. Mithilfe der Mirwald-Methode wird so die biologische Reife bestimmt. «Diese Vorgehensweise gehört derzeit zu den gängigsten und am häufigsten eingesetzten Methoden in der Praxis, da sie recht pragmatisch mit nur wenig Geräte- und Zeitaufwand flächendeckend einsetzbar ist», so Dr. Daniel Leyhr, der für den Arbeitsbereich «Sportpsychologie und Methodenlehre» an der Universität Tübingen unter Leitung von Prof. Oliver Höner gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Dennis Murr am Projekt arbeitet. Unterstützung gibt es seitens des DFB durch Markus Hirte, Sportlicher Leiter Talentförderung.

Zweimal pro Saison findet eine Messung statt – einmal im Spätsommer zu Saisonbeginn, einmal zum Jahresanfang und damit vor der Rückrunde. Insgesamt dauert das Prozedere nur wenige Minuten: Jeder Spieler wird in zwei Durchgängen vermessen, die zweimal wiederholt werden. Sollten sich größere Abweichungen ergeben, gibt es einen Kontrolldurchgang. Die Messergebnisse werden im Falle einer erfolgreichen Bewilligung an die Passstelle weitergeleitet, sodass die Spieler in der jüngeren Altersklasse spielberechtigt sind.

Um ein Sonderspielrecht zu erhalten, muss der Spieler zu Saisonbeginn biologisch mindestens ein Jahr jünger sein als der Durchschnitt seiner Altersklasse. Konkret bedeutet das: In der U 14 hat der Spieler ein biologisches Alter von unter 12 Jahren, bei der U 16 eines von unter 14 Jahren. Festgelegt wurden diese Grenzen von einem Expertengremium, bestehend aus Vertretern von DFB, Landesverbänden, Nachwuchsleistungszentren und der Wissenschaft. Leyhr berichtet, dass in anderen Ländern ebenfalls Projekte in diesem Bereich laufen – so etwa in Dänemark, England und der Schweiz. In Belgien werden z. B. «Future Teams» gebildet, U-Nationalmannschaften speziell für biologisch jüngere Spieler. Auch sportartübergreifend werden «Playing-Down»-Regelungen in Einzelfällen erprobt – Leyhr verweist hier etwa auf den deutschen Basketball.

Mehr Spielzeit, weniger Druck

Kinder sollen Fußball spielen können, ohne permanent überfordert zu sein. Dies ist das hehre Ziel des Pilotprojekts: «Im Kinderbereich geht es darum, dass Fußballspielen Freude macht. Wenn Fußballspielen keine Freude mehr macht, muss man an den Rahmenbedingungen Veränderungen vornehmen», konstatiert Daniel Stredak. Und genau das bietet das Pilotprojekt «Playing-Down».

Aus der Praxis kann Steffen Rosentreter, Vater des 14-jährigen Mark, berichten: «Unser Sohn nimmt am Projekt seit dem Sommer teil. Er war damals beim Probetraining der C-Jugend und alle waren ein gutes Stück größer als er. Ich wusste, wenn er dort bleibt, verliert er viele Zweikämpfe und letztlich die Lust.» Mark ist froh, dass er auch im zweiten Halbjahr das Sonderspielrecht bekommt: «Im Spiel ist es jetzt leichter, weil die anderen so groß sind wie ich.»

Mehrwert für Vereine und Spieler

Auch ein Ausstieg der Nachwuchskicker, die biologisch benachteiligt sind, wird dank «Playing-Down» unwahrscheinlicher. Florian Debler, Jugendtrainer bei den D-Junioren des FSV Denkingen,

begleitete seinen Sohn Julian und dessen Freund Emil zur Messung nach Stuttgart: «Für die Jungs ist das Projekt ideal. Die können sich in Ruhe entwickeln. Man hat auch nicht gemerkt, dass sie eigentlich kalendarisch älter sind.» Und wie reagieren gegnerische Vereine oder Schiedsrichter auf die Spieler, die mit Sonderspielrecht kicken? «Es gab noch nie Kritik. Für uns als Trainer ändert sich auch nichts: Die Jungs sind auf demselben Level», erklärt Florian Debler.

Ein Schritt in die Zukunft des Jugendfußballs

Auf der anderen Seite scheinen die Einwände gegen das Projekt auf der Hand zu liegen: Wird der Wettbewerb in jüngeren Jahrgängen verzerrt? Fühlen sich betroffene Spieler abgeschoben? Vielleicht wurde Lionel Messi ja gerade eben wegen seiner Größennachteile einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten? Michael Supper, Vorsitzender des wfv-Verbandsjugendausschusses, sieht sich und die Verantwortlichen dahingehend keiner Kritik ausgesetzt: «Trainer und Vereine haben uns positive Rückmeldungen gegeben und nehmen das Angebot gern an. Mit ‹Playing-Down› haben wir ein weiteres Instrument, um die Kinder bestmöglich zu fördern.» In eine ähnliche Richtung argumentiert auch DFB-Coach Stredak: «Die Frage ist: Hat der Spieler Erfolgserlebnisse in seiner Altersklasse? Wenn er Herausforderungen überwinden muss, ist das okay. Es darf aber keine Überforderung sein.» Kurzum: «Playing-Down» zeigt, wie wichtig individuelle Förderung im modernen Fußball ist, und gibt einen Ausblick, wie Talentförderung im Nachwuchsfußball künftig aussehen könnte. Dass dabei nicht inflationär mit einem Sonderspielrecht umgegangen wird, stellen die klaren Messvorgaben sicher. Und wie geht es weiter?

Die Projektgruppe ist mit der Pilotphase zufrieden: «Schön wäre natürlich, wenn das Projekt bald flächendeckend und auch im weiblichen Spielbetrieb Anwendung findet. Allerdings muss man hier beachten, dass sich das Projekt nicht einfach übertragen lässt», sagt Niklas Holderer von der Abteilung Spielbetrieb des wfv. Er unterstreicht: «‹Playing-Down› legt aktuell eine gute Grundlage, aber der ‹relative age effect› betrifft weitere Altersklassen, die aktuell im Projekt noch nicht berücksichtigt werden.» Die 23 Nachwuchskicker aus Württemberg haben an dem Samstagmittag im Januar allesamt das Sonderspielrecht erteilt bekommen und können nun in der zweiten Jahreshälfte gemeinsam mit ihren Teams wieder angreifen. | Dr. Julia Fischer, Stuttgart

Weitere Informationen zu «Playing Down» sowie Vorlagen für das Excel-Eingabetool gibt’s bei den jeweiligen Landesverbänden:

Badischer Fußballverband: www.badfv.de

Südbadischer Fußballverband: www.sbfv.de

Württembergischer Fußballverband: www.wuerttfv.de